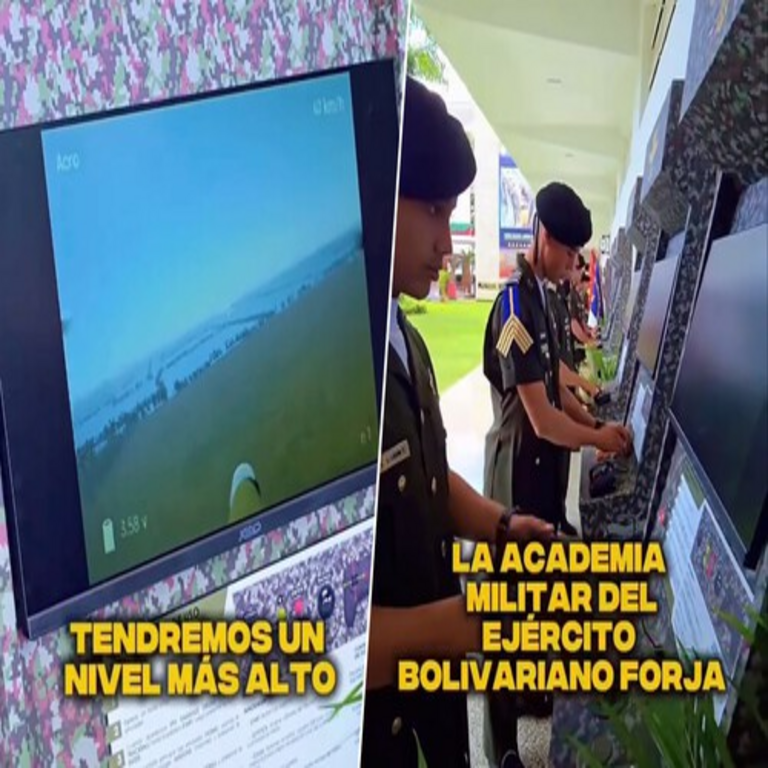

Simuladores militares, guerra híbrida y cultura gamer: análisis técnico del sistema de simulación de drones del Ejército de Venezuela

Implicaciones tecnológicas, operativas y estratégicas de la gamificación en capacidades militares modernas

La adopción de simuladores de combate basados en entornos visuales similares a videojuegos comerciales representa un punto de convergencia entre la industria del entretenimiento, la tecnología militar y la estrategia de guerra híbrida. El simulador de drones presentado por el Ejército de Venezuela, cuya interfaz recuerda de forma notable a títulos disponibles en plataformas como Steam, no es un fenómeno aislado ni anecdótico: es un indicador de cómo los estados incorporan lógicas, diseños e interacciones propias del gaming para entrenar operadores, optimizar costos, moldear narrativas y, potencialmente, influir en la percepción pública del conflicto.

Este análisis se centra en las implicaciones técnicas, tácticas, doctrinales, legales y estratégicas de la adopción de un simulador de drones con estética y mecánicas similares a un videojuego comercial, en el contexto de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela, así como en la evolución de las tecnologías de simulación militar, la convergencia con el sector comercial y los riesgos asociados a la gamificación de la guerra en la era digital.

Arquitectura técnica de simuladores de drones inspirados en videojuegos comerciales

Los simuladores militares modernos, incluidos aquellos empleados para entrenar a operadores de sistemas aéreos no tripulados (UAS/UCAV), comparten múltiples componentes con motores de videojuegos comerciales. Aunque la información específica sobre la arquitectura interna del simulador venezolano no es pública, es posible inferir, a partir de su apariencia y funcionalidad reportadas, una serie de elementos técnicos característicos.

- Motor gráfico y de física: Estos simuladores suelen estar construidos sobre motores comerciales o derivados (como Unity, Unreal Engine u otros frameworks propietarios), lo que permite:

- Representaciones 3D de entornos urbanos, rurales y de infraestructura crítica.

- Sistemas de iluminación, clima, visibilidad y condiciones atmosféricas variables.

- Modelado de físicas simplificadas para trayectorias de drones, municiones, viento y obstáculos.

- Módulos de telemetría simulada: Interfaces similares a las estaciones de control reales, con:

- HUD con altura, rumbo, velocidad, consumo de energía o combustible.

- Datos de geolocalización, waypoints, navegación asistida y zonas restringidas.

- Indicadores de enlace de comunicaciones, latencia simulada y calidad de señal.

- Sistemas de emulación de sensores:

- Cámaras EO/IR (electroópticas e infrarrojas) con zoom, estabilización y modos diurnos/nocturnos.

- Posible simulación de designadores láser, marcadores de objetivos y overlays tácticos.

- Feeds multisensor integrados para entrenamiento en identificación de objetivos.

- Módulo de armamento virtual:

- Emulación de municiones guiadas, bombas planeadoras o sistemas kamikaze.

- Reglas de enfrentamiento parametrizables: colateral, prioridades de blanco, zonas prohibidas.

- Feedback inmediato sobre la precisión, daños estimados y efectos tácticos.

- Gestión de escenarios y misiones:

- Escenarios preconfigurados: defensa fronteriza, ataques a infraestructura crítica, vigilancia ISR.

- Editor de misiones para doctrinas específicas: operaciones asimétricas, defensa aérea distribuida.

- Capacidad de simulación multijugador para coordinación entre unidades.

- Infraestructura de entrenamiento:

- Puestos individuales o cabinas con controles físicos similares a estaciones GCS reales.

- Integración con salas de comando para evaluación de desempeño.

- Posible conexión con redes internas militares para ejercicios combinados.

El uso de una estética prácticamente idéntica a la de videojuegos comerciales no es un mero detalle visual. Simplifica la curva de aprendizaje para operadores jóvenes habituados a interfaces de gaming, pero también plantea interrogantes sobre derechos de propiedad intelectual, uso de recursos comerciales en contextos militares y la frontera entre simulación profesional y entretenimiento comercial.

Convergencia entre industria del videojuego y entrenamiento militar

La similitud del simulador venezolano con juegos disponibles en Steam se inserta en una tendencia global: las fuerzas armadas incorporan motores, principios de diseño y mecánicas de videojuegos comerciales para sus sistemas de entrenamiento. Esta convergencia se explica por factores técnicos y operativos concretos.

- Reducción de costos de desarrollo: Reutilizar motores gráficos y frameworks existentes permite acelerar la creación de simuladores, disminuyendo la inversión respecto a sistemas totalmente propietarios.

- Realismo visual suficiente: Aunque no siempre se requiere un nivel hiperrealista, la calidad que proporciona la industria del gaming es más que adecuada para entrenamiento de reconocimiento, vuelo táctico y toma de decisiones.

- Curva de aprendizaje optimizada: Operadores jóvenes familiarizados con juegos de disparos en primera persona (FPS), simuladores de vuelo o juegos tácticos adoptan con mayor rapidez interfaces inspiradas en estos diseños.

- Gamificación del entrenamiento: Sistemas de puntuación, logros, evaluación instantánea y rankings permiten:

- Incrementar la motivación durante la formación.

- Medir competencias técnicas con métricas cuantificables.

- Establecer estándares de desempeño para certificación.

- Escalabilidad y modularidad: Los motores usados en gaming soportan ampliaciones, nuevos mapas, nuevas capacidades de drones y actualización doctrinal sin reconstruir toda la plataforma.

Sin embargo, esta convergencia no es neutra. El traslado directo de elementos de videojuegos al ámbito militar acarrea riesgos de trivialización del combate, desensibilización frente al daño colateral y construcción de narrativas internas donde la operatoria bélica se percibe como una extensión lúdica, lo que afectaría tanto la ética operacional como la disciplina en el empleo de la fuerza.

Contexto estratégico: poder aéreo asimétrico, disuasión y guerra de percepción

El despliegue mediático del simulador de drones del Ejército de Venezuela debe leerse en el contexto de tensiones recurrentes con Estados Unidos y otros actores regionales. Más allá de sus capacidades reales, la exhibición pública del simulador cumple múltiples funciones dentro de una estrategia de poder asimétrico.

- Señalización de capacidades tecnológicas: Mostrar un simulador avanzado proyecta la imagen de una fuerza que invierte en entrenamiento especializado, sistemas no tripulados y doctrina moderna.

- Disuasión narrativa: La puesta en escena de drones armados, operadores entrenados y escenarios de combate simulados envía un mensaje de preparación para responder a agresiones, aun si la capacidad real es limitada.

- Legitimación interna: Presentar herramientas visualmente sofisticadas refuerza la narrativa de modernización militar ante la opinión pública doméstica.

- Guerra de información: La semejanza con videojuegos populares facilita la circulación viral de imágenes, contribuyendo a una estrategia de comunicación que mezcla espectacularidad con propaganda.

En este sentido, el simulador funciona tanto como herramienta pedagógica como instrumento de comunicación estratégica. La elección estética no es accidental: al emular entornos conocidos para la audiencia global conectada, incrementa la atención mediática y posiciona al país como actor que domina las lógicas contemporáneas de conflicto mediático-digital.

Capacidades operativas: entrenamiento de operadores de drones en escenarios complejos

Desde una perspectiva técnico-operativa, el empleo de simuladores para drones, aunque inspirados en videojuegos, puede aportar beneficios significativos en la formación militar, siempre que su diseño se alinee con estándares profesionales y doctrinas claras.

- Entrenamiento en ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance):

- Identificación de objetivos en entornos urbanos densos y áreas rurales.

- Seguimiento de vehículos, patrones de movimiento, detección de anomalías.

- Uso de múltiples ángulos de cámara, sensores simulados y análisis visual.

- Capacitación en vuelo táctico y baja detectabilidad:

- Práctica en perfiles de vuelo de baja altura para evitar radares.

- Planificación de rutas de aproximación contra defensas aéreas enemigas.

- Simulación de pérdida de enlace, interferencias o ataques de guerra electrónica.

- Entrenamiento en empleo de municiones y ataques de precisión:

- Simulación de reglas de enfrentamiento y restricciones de daño colateral.

- Evaluación del impacto en infraestructura estratégica, unidades móviles y objetivos puntuales.

- Análisis postacción con métricas de precisión y eficacia táctica.

- Operaciones coordinadas y swarming:

- Control simultáneo de múltiples drones por un mismo operador o célula.

- Ensayo de misiones colaborativas: reconocimiento, saturación, distracción.

- Coordinación con unidades terrestres y sistemas antiaéreos propios.

- Gestión del factor humano:

- Exposición gradual a escenarios de alta presión sin riesgo real inmediato.

- Desarrollo de reflejos cognitivos para priorizar información crítica bajo estrés.

- Medición de tiempos de respuesta, toma de decisiones y adherencia a protocolos.

La utilidad operativa real dependerá de la profundidad del simulador: si se limita a una experiencia visual estilo videojuego, su impacto táctico será acotado. Si integra elementos realistas de comunicaciones, perfiles de vuelo, sensores y restricciones técnicas de los drones utilizados por el país, se convierte en una herramienta seria de consolidación doctrinal.

Desafíos éticos y psicológicos: gamificación de la violencia y desensibilización

El uso de interfaces, mecánicas y dinámicas similares a las de videojuegos comerciales en contextos militares plantea un problema crítico: la posible deshumanización del adversario y la trivialización de las consecuencias del uso de la fuerza. Este riesgo se amplifica cuando el entrenamiento se aproxima visual y funcionalmente a experiencias lúdicas populares.

- Desvinculación entre acción y consecuencia: En un entorno visualmente cercano a un juego, el operador puede percibir el ataque como una acción mecánica optimizada por puntos o métricas, no como una decisión con impacto humano real.

- Condicionamiento conductual: Sistemas de puntuación, logros o recompensas por “blancos exitosos” pueden incentivar patrones de agresividad desvinculados de marcos legales y éticos.

- Normalización de la vigilancia permanente: La observación continua desde drones, integrada como rutina de simulación, contribuye a aceptar la vigilancia masiva como práctica estándar.

- Riesgos en escenarios de conflicto interno: Cuando estos simuladores se orientan a entrenar acciones en entornos urbanos similares a los del propio país, se difumina la línea entre defensa externa y posible empleo represivo interno.

Mitigar estos riesgos requiere integrar en el diseño del simulador elementos de derecho internacional humanitario, restricciones de blanco, evaluación de daños colaterales y feedback cualitativo sobre consecuencias potenciales. Un simulador que replica solamente la lógica del videojuego sin estos contrapesos refuerza una cultura operacional peligrosa.

Dimensión legal y de propiedad intelectual: uso de diseños similares a videojuegos comerciales

La fuerte similitud visual entre el simulador venezolano y un título concreto disponible en Steam plantea interrogantes en materia de propiedad intelectual y licenciamiento. Aunque muchos motores comerciales permiten uso bajo licencia en contextos diferentes, la copia directa de interfaces, mapas, HUD o elementos artísticos sin autorización puede implicar:

- Violación de derechos de autor si se reutilizan activos gráficos, texturas o diseños protegidos.

- Incumplimiento de términos de uso de motores comerciales cuando estos restringen usos militares o gubernamentales específicos.

- Riesgos de sanciones o restricciones adicionales si se involucran tecnologías de proveedores sujetos a marcos regulatorios de exportación.

En contextos de sanciones internacionales, los estados suelen recurrir a ingeniería inversa, reutilización de activos o clonación funcional de productos comerciales. Desde un punto de vista de análisis técnico-legal, el grado de riesgo dependerá de si el simulador es una adaptación autorizada, un desarrollo propio inspirado visualmente o una copia no autorizada. Sin embargo, la visibilidad pública del sistema aumenta las probabilidades de escrutinio internacional.

Implicaciones de seguridad, ciberseguridad y soberanía tecnológica

Más allá de su dimensión visual, cualquier sistema de simulación militar conectado o integrable con infraestructura crítica plantea desafíos en materia de ciberseguridad y soberanía tecnológica. Un simulador de drones, si está mal diseñado o se conecta con redes operativas, puede convertirse en un vector de exposición de datos sensibles.

- Riesgos de fuga de información:

- Escenarios de entrenamiento que revelan doctrinas, objetivos prioritarios, rutas típicas y patrones tácticos.

- Posibilidad de extracción de datos si el simulador utiliza servidores o librerías vulnerables.

- Dependencia tecnológica:

- Uso de motores o componentes desarrollados por empresas extranjeras sujetas a controles o sanciones.

- Posibles puertas traseras en frameworks propietarios si no se auditan adecuadamente.

- Separación entre redes de simulación y redes operativas:

- Buenas prácticas exigen segmentar totalmente simuladores de sistemas reales de comando y control.

- Se recomienda emplear arquitecturas air-gapped para ejercicios sensibles.

- Superficie de ataque ampliada:

- Simuladores complejos con capacidades en línea, telemetría extendida o actualización remota pueden ser comprometidos.

- Un atacante podría manipular parámetros de entrenamiento, introducir sesgos o degradar la calidad doctrinal.

La integración de simulación, IA y sistemas de mando en entornos militares requiere cumplir estándares avanzados de ciberseguridad, incluyendo cifrado robusto, control de acceso basado en roles, auditoría permanente, pruebas de penetración y evaluación de dependencias de terceros. La cuestión no es solo entrenar operadores, sino proteger el propio conocimiento táctico generado en el proceso.

Potencial interoperación con inteligencia artificial y análisis avanzado

La siguiente etapa evolutiva de este tipo de simuladores es su integración con algoritmos de inteligencia artificial y analítica avanzada para optimizar entrenamiento y planificación. Aunque el material público no confirma que el simulador venezolano incorpore IA, el diseño modular basado en tecnologías gaming facilita dicha incorporación.

- IA para generación de escenarios dinámicos:

- Adversarios virtuales adaptativos que modifican tácticas según el desempeño del operador.

- Simulación de defensa aérea, guerra electrónica y contramedidas inteligentes.

- Evaluación automatizada de desempeño:

- Modelos que analizan tiempo de reacción, precisión, gestión de riesgos y respeto de reglas de enfrentamiento.

- Perfiles individualizados de entrenamiento con recomendaciones específicas.

- Optimización doctrinal basada en datos:

- Uso de datos agregados de ejercicios para ajustar tácticas de empleo de drones.

- Detección de patrones sistemáticos de errores o vulnerabilidades operativas.

- Simulación de guerra electrónica y ciberoperaciones:

- IA que emule interferencias, spoofing de GPS, degradación de enlace y sabotaje digital.

- Preparación de operadores frente a entornos altamente contestados.

La integración responsable de IA en simuladores militares debe alinearse con principios de explicabilidad, trazabilidad y control humano significativo, especialmente cuando se entrenan operadores para sistemas de armas con potencial letal.

Guerra híbrida, narrativa y percepción pública

La presentación pública del simulador de drones no solo debe analizarse desde la óptica de hardware y software, sino como pieza dentro de la arquitectura de guerra híbrida contemporánea, donde convergen ciberespacio, redes sociales, propaganda, operaciones psicológicas y diplomacia.

- Instrumento de legitimación tecnológica: El mensaje subyacente es que el país dispone de capacidades alineadas con potencias militares modernas, incluso si se trata principalmente de una herramienta de entrenamiento.

- Explotación de la cultura gamer: La similitud con videojuegos facilita su difusión en redes, atrae audiencias jóvenes y normaliza la presencia de drones y escenarios de combate en el imaginario colectivo.

- Construcción de una estética de poder: Imágenes de operadores frente a pantallas con interfaces avanzadas contribuyen a reforzar una narrativa de sofisticación estratégica.

- Posible efecto boomerang: La evidente semejanza con un juego comercial puede activar críticas, ridiculización o cuestionamientos sobre autenticidad tecnológica y dependencia de diseños ajenos.

En la lógica de la guerra de información, incluso un simulador parcialmente funcional puede ser reapropiado comunicacionalmente como prueba de poder militar o, en sentido inverso, como evidencia de precariedad o propaganda vacía. La gestión estratégica de estos contenidos es tan importante como su diseño técnico.

Buenas prácticas recomendadas para simuladores militares basados en entornos tipo videojuego

La experiencia internacional en el uso de simuladores de vuelo, combate terrestre y sistemas no tripulados ofrece un conjunto de buenas prácticas aplicables a cualquier fuerza armada que adopte tecnologías de simulación inspiradas en el ecosistema gaming.

- Alineación doctrinal: El simulador debe reflejar con precisión las capacidades reales de los drones utilizados, sus limitaciones, los procedimientos de seguridad y las reglas de enfrentamiento vigentes.

- Integración de marcos legales: Incorporar módulos que penalicen ataques contra objetivos protegidos, abuso de fuerza o vulneración de normas de derecho internacional humanitario.

- Separación lúdico-operativa: Evitar elementos de gamificación superficial (puntuaciones tipo arcade, estética caricaturesca) en contextos de entrenamiento letal.

- Seguridad de la información: Garantizar que el simulador opere en infraestructuras controladas, con segmentación de redes, cifrado y auditoría de acceso.

- Desarrollo soberano o licenciamiento claro: Minimizar riesgos legales mediante el desarrollo interno de activos gráficos, HUD y funcionalidades, o mediante acuerdos formales con proveedores tecnológicos.

- Evaluación independiente: Someter la herramienta a validaciones por expertos técnicos, tácticos y jurídicos para asegurar su pertinencia y robustez.

- Uso combinado con entrenamiento real: Complementar la simulación con prácticas controladas en entornos físicos, para asegurar que las habilidades no se limiten a un plano puramente virtual.

Consideraciones geopolíticas y tecnológicas hacia el futuro

La visibilización de un simulador de drones con apariencia de videojuego en el contexto venezolano está alineada con una tendencia global donde los sistemas no tripulados se consolidan como herramientas clave en conflictos regionales, operaciones de inteligencia, vigilancia fronteriza y campañas de presión militar.

En los próximos años es previsible observar:

- Mayor integración entre simuladores, IA y sistemas reales de mando y control, con necesidad de controles estrictos para evitar automatización indebida del uso de la fuerza.

- Proliferación de simuladores accesibles, incluso desarrollados por actores no estatales, lo que puede facilitar la capacitación de grupos irregulares en tácticas de drones.

- Debates regulatorios sobre exportación de tecnologías duales (motores de simulación, librerías de físicas, componentes gráficos) empleadas con fines militares.

- Competencia entre narrativas: potencias y estados buscan mostrar simuladores y capacidades digitales avanzadas como prueba de modernización, aun si la brecha entre lo visual y lo real se mantiene.

La clave analítica será distinguir entre propaganda tecnológica y capacidades efectivas, evaluando no solo la estética del simulador, sino su integración con doctrinas, plataformas reales, infraestructura de ciberseguridad y marcos éticos.

Para profundizar en el caso específico

El caso del simulador de drones del Ejército de Venezuela y su similitud con un juego presente en Steam ha sido documentado en detalle en medios especializados y generalistas. Para más información visita la Fuente original, donde se presentan los elementos descriptivos que sirven como base para este análisis técnico.

Reflexión final

La presentación del simulador de drones del Ejército de Venezuela, con una estética prácticamente indistinguible de un videojuego comercial, simboliza un fenómeno más amplio: la militarización de la cultura digital y la apropiación de lenguajes de entretenimiento para construir, entrenar y exhibir capacidades bélicas. Desde la óptica técnica, estos simuladores pueden ser instrumentos legítimos y eficientes de formación, reducción de costos y mejora de la preparación operativa, especialmente en ámbitos de guerra asimétrica donde los drones juegan un rol creciente.

No obstante, su diseño y utilización imponen responsabilidades significativas. La proximidad conceptual con el gaming exige reforzar salvaguardas éticas, legales y doctrinales para evitar la banalización del uso de la fuerza y la disolución de las fronteras entre juego y guerra real. La adopción de motores comerciales, activos visuales similares a videojuegos y lógicas de gamificación debe acompañarse de políticas de soberanía tecnológica, protección de datos, cumplimiento normativo y supervisión independiente.

En última instancia, este tipo de iniciativas no solo refleja el nivel tecnológico de un país, sino su concepción sobre cómo se construye el poder militar en la era digital: si como un espectáculo visual diseñado para proyectar fuerza, o como una capacidad rigurosamente desarrollada, segura y alineada con principios profesionales. La dirección que se elija tendrá consecuencias directas en la eficacia operativa, la percepción internacional y la legitimidad del uso de tecnologías emergentes en el ámbito de la defensa.