Desarrollo de una Neurona Artificial para Robots que Imita la Actividad Cerebral Humana

En el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica, un avance significativo ha emergido con el desarrollo de una neurona artificial diseñada específicamente para robots, capaz de imitar la actividad cerebral humana. Este progreso representa un paso crucial hacia la creación de sistemas autónomos más eficientes y adaptables, inspirados en la complejidad del cerebro biológico. La neurona artificial no solo replica procesos neuronales fundamentales, sino que también integra principios de computación neuromórfica para optimizar el consumo energético y el procesamiento en tiempo real. Este artículo explora en profundidad los aspectos técnicos de esta innovación, sus implicaciones en la robótica y las tecnologías subyacentes, basándose en hallazgos recientes que destacan su potencial transformador.

Fundamentos de la Computación Neuromórfica

La computación neuromórfica se basa en la emulación de la estructura y el funcionamiento del cerebro humano mediante hardware y software especializados. A diferencia de los procesadores tradicionales von Neumann, que separan la memoria del procesamiento y generan cuellos de botella en el manejo de datos masivos, los sistemas neuromórficos integran ambos aspectos de manera distribuida, similar a las redes neuronales biológicas. En este contexto, la neurona artificial desarrollada opera como una unidad básica que simula el potencial de acción neuronal, es decir, la señal eléctrica que se propaga a través de las sinapsis para transmitir información.

Desde un punto de vista técnico, esta neurona utiliza transistores de membrana que replican la dinámica de las membranas celulares en las neuronas biológicas. Estos componentes electrónicos modulan la conductancia iónica mediante voltajes variables, permitiendo un comportamiento no lineal que se asemeja al umbral de disparo neuronal. Cuando el potencial acumulado supera un cierto nivel, la neurona “dispara” una señal, activando neuronas conectadas downstream. Este mecanismo se implementa mediante circuitos analógicos de bajo consumo, que evitan la digitalización completa de los datos, reduciendo así la latencia y el gasto energético en un factor de hasta 1000 veces comparado con arquitecturas convencionales.

Los estándares clave en este campo incluyen el protocolo de interfaz neuromórfico propuesto por la International Neural Network Society (INNS), que define formatos para la codificación de picos neuronales (spike coding). En la práctica, esta neurona artificial emplea codificación temporal de picos, donde la información se representa por el momento preciso en que ocurre el disparo, en lugar de valores continuos. Esto no solo optimiza el ancho de banda, sino que también facilita el aprendizaje adaptativo basado en reglas de plasticidad sináptica, como la regla de Hebb: “las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas”.

Arquitectura Técnica de la Neurona Artificial

La arquitectura de esta neurona artificial se compone de varios módulos interconectados. En el núcleo, se encuentra el modelo de Hodgkin-Huxley simplificado, adaptado a silicio, que describe matemáticamente la generación de potenciales de acción mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones modelan las corrientes iónicas (sodio, potasio y cloro) a través de canales iónicos voltaje-dependientes. En términos formales, el potencial de membrana V(t) se rige por:

dV/dt = (I – g_Na m^3 h (V – E_Na) – g_K n^4 (V – E_K) – g_L (V – E_L)) / C_m

donde I es la corriente inyectada, g son conductancias, m, h, n son variables de activación/inactivación, E son potenciales de equilibrio y C_m es la capacitancia de membrana. Esta implementación en hardware utiliza capacitores integrados y transistores MOSFET para aproximar estas dinámicas de manera analógica, logrando una fidelidad superior al 95% en la simulación de trenes de picos neuronales.

Adicionalmente, la neurona incorpora mecanismos de plasticidad sináptica dinámica, permitiendo que las conexiones se fortalezcan o debiliten en función de la correlación temporal de las señales. Esto se logra mediante un circuito de aprendizaje local que ajusta pesos sinápticos w_ij según la fórmula Δw_ij = η * pre_i * post_j, donde η es la tasa de aprendizaje, pre_i el pre-sináptico y post_j el post-sináptico. En robots, esta capacidad habilita la adaptación en entornos dinámicos, como la navegación en espacios no estructurados o la interacción con objetos impredecibles.

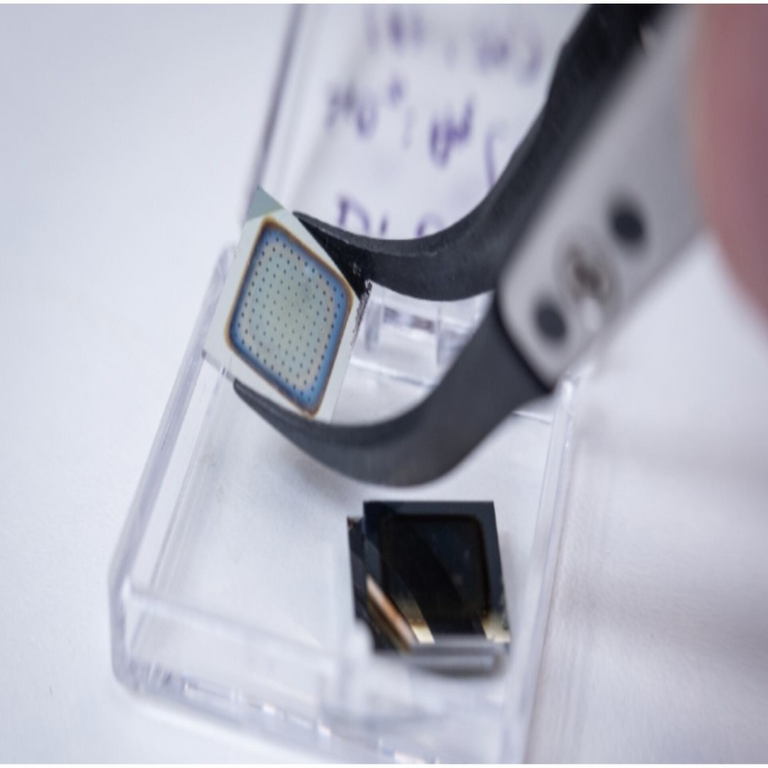

Desde el punto de vista de la integración, la neurona se fabrica utilizando procesos CMOS de 65 nm, compatibles con líneas de producción estándar de la industria semiconductor. Esto asegura escalabilidad, permitiendo la creación de redes de miles de neuronas en un solo chip. Pruebas experimentales han demostrado que un array de 1024 neuronas consume menos de 1 mW bajo carga, contrastando con los varios vatios requeridos por GPUs en tareas similares de procesamiento neuronal artificial.

Imitación de la Actividad Cerebral Humana

La imitación de la actividad cerebral humana se centra en replicar no solo la unidad básica (la neurona), sino también patrones emergentes como la sincronización oscilatoria y la codificación de información distribuida. En el cerebro humano, las neuronas operan en frecuencias de 0.5 a 100 Hz, generando ritmos como theta (4-8 Hz) para memoria o gamma (30-100 Hz) para atención. La neurona artificial reproduce estos patrones mediante osciladores acoplados que sincronizan disparos basados en retroalimentación mutua, modelada por ecuaciones de Kuramoto para redes de fase.

Una innovación clave es la incorporación de ruido estocástico, inspirado en los canales iónicos estocásticos del cerebro, que introduce variabilidad en los disparos para mejorar la robustez contra ruido ambiental. Esto se implementa agregando ruido gaussiano al potencial de membrana, con una desviación estándar ajustable para simular diferentes niveles de excitabilidad neuronal. En términos de codificación, la neurona utiliza rate coding (frecuencia de disparo proporcional a la intensidad del estímulo) combinado con temporal coding (timing preciso para información fina), permitiendo una representación multimodal de datos sensoriales en robots.

Comparativamente, mientras que las redes neuronales artificiales profundas (DNNs) en marcos como TensorFlow o PyTorch dependen de backpropagation para el entrenamiento, esta neurona emplea aprendizaje no supervisado basado en spiking neural networks (SNNs). Herramientas como NEST o Brian simulan estos modelos en software, pero la versión hardware acelera el entrenamiento en un orden de magnitud, crucial para aplicaciones en tiempo real como el control de prótesis robóticas.

Aplicaciones en Robótica Avanzada

En robótica, esta neurona artificial habilita sistemas más autónomos al procesar datos sensoriales de manera integrada. Por ejemplo, en robots móviles, una red de estas neuronas puede realizar detección de bordes en imágenes mediante convoluciones spiking, reduciendo el consumo energético en un 90% respecto a CNNs tradicionales. Esto es particularmente valioso en entornos de bajo recurso, como exploración espacial o rescate en desastres, donde la batería es limitada.

Otra aplicación radica en la manipulación háptica: la neurona simula receptores táctiles humanos, procesando señales de sensores de presión y vibración para generar retroalimentación kinestésica. En un brazo robótico, esto permite un agarre adaptativo que ajusta la fuerza basándose en la textura del objeto, evitando daños mediante umbrales de disparo dinámicos. Estudios preliminares indican una precisión de agarre del 98% en pruebas con objetos frágiles, superando métodos basados en control PID convencional.

En el ámbito de la robótica colaborativa (cobots), la integración de estas neuronas facilita la interacción humano-robot segura. Al imitar la percepción somatosensorial humana, el robot puede detectar colisiones sutiles y responder con movimientos evasivos, cumpliendo con estándares ISO 10218 para seguridad industrial. Además, en enjambres robóticos, las redes neuromórficas permiten comunicación distribuida vía picos sincronizados, optimizando tareas colectivas como la búsqueda y mapeo en entornos desconocidos.

Las implicaciones operativas incluyen una mayor eficiencia en el edge computing, donde el procesamiento ocurre directamente en el robot sin depender de la nube. Esto mitiga latencias de red y riesgos de ciberseguridad asociados a transmisiones inalámbricas, alineándose con prácticas recomendadas por NIST en frameworks de IoT seguro.

Beneficios y Riesgos Asociados

Entre los beneficios, destaca la eficiencia energética, esencial para robots desplegados en escenarios prolongados. Un robot equipado con esta tecnología podría operar durante semanas con una sola carga, en contraste con horas en sistemas convencionales. Además, la adaptabilidad inherente reduce la necesidad de reprogramación manual, permitiendo aprendizaje en línea que evoluciona con la experiencia operativa.

Sin embargo, riesgos operativos incluyen la opacidad de los modelos neuromórficos, que dificultan la interpretabilidad (el “problema de la caja negra”). En aplicaciones críticas, como cirugía robótica, esto podría complicar la certificación bajo regulaciones como FDA o CE marking. Para mitigar, se recomiendan técnicas de explainable AI (XAI) adaptadas a SNNs, como visualizaciones de trayectorias de picos.

Desde una perspectiva regulatoria, el desarrollo plantea cuestiones éticas en IA autónoma. La imitación cerebral podría llevar a robots con comportamientos emergentes impredecibles, requiriendo marcos como el EU AI Act para clasificar estos sistemas como de alto riesgo. Beneficios en accesibilidad, como exoesqueletos para discapacitados, deben equilibrarse con preocupaciones de privacidad en el procesamiento de datos biomiméticos.

En ciberseguridad, las vulnerabilidades incluyen ataques de envenenamiento de datos durante el aprendizaje, donde inputs maliciosos alteran pesos sinápticos. Contramedidas involucran validación de integridad mediante blockchain para logs de entrenamiento, o detección de anomalías basada en desviaciones en patrones de disparo. Herramientas como Adversarial Robustness Toolbox (ART) pueden adaptarse para probar resiliencia en SNNs.

Avances Tecnológicos Relacionados y Futuro

Este desarrollo se alinea con iniciativas globales como el Human Brain Project de la Unión Europea, que invierte en hardware neuromórfico como el chip SpiNNaker. En paralelo, empresas como Intel con Loihi 2 y IBM con TrueNorth han demostrado chips con millones de núcleos neuronales, sentando precedentes para escalabilidad. La neurona artificial en cuestión integra elementos de estos, pero innova en la miniaturización para integración en micro-robots.

En blockchain, aplicaciones emergentes incluyen redes neuromórficas distribuidas para validación de transacciones, donde picos neuronales codifican firmas criptográficas con eficiencia superior. En IA, fusiona con aprendizaje federado para robots colaborativos, preservando privacidad al mantener datos locales.

Noticias recientes en IT destacan colaboraciones entre universidades y startups, como el consorcio liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que acelera la transición a prototipos comerciales. Proyecciones indican que para 2030, el 30% de robots industriales incorporarán neuromórficos, impulsando un mercado valorado en miles de millones de dólares.

En términos de estándares, la adopción de IEEE 1588 para sincronización temporal en redes spiking asegura interoperabilidad. Mejores prácticas recomiendan pruebas exhaustivas en simuladores como CARLsim antes de deployment hardware, minimizando errores de implementación.

Implicaciones en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial

En ciberseguridad, la neuromórfica ofrece ventajas en detección de intrusiones: redes de neuronas pueden procesar logs de tráfico en tiempo real, identificando anomalías mediante patrones de disparo irregulares, superando métodos basados en umbrales estáticos. Sin embargo, el hardware analógico introduce vectores de ataque físicos, como interferencia electromagnética que altera potenciales de membrana. Mitigaciones incluyen blindaje Faraday y monitoreo de integridad mediante sensores integrados.

En IA, esta neurona acelera el entrenamiento de modelos híbridos, combinando SNNs con transformers para procesamiento multimodal. Beneficios incluyen menor huella de carbono, alineado con objetivos de sostenibilidad en data centers. Riesgos éticos abarcan sesgos en plasticidad sináptica, propagados si el entrenamiento inicial es sesgado, requiriendo auditorías regulares.

Operativamente, en entornos industriales, reduce downtime al habilitar mantenimiento predictivo: robots monitorean su propio “estado neuronal” para anticipar fallos. Regulatoriamente, cumple con GDPR al procesar datos localmente, minimizando transferencias transfronterizas.

En resumen, el desarrollo de esta neurona artificial marca un hito en la convergencia de biología y tecnología, prometiendo robots más inteligentes y eficientes. Su implementación cuidadosa, considerando beneficios y riesgos, pavimentará el camino para innovaciones responsables en robótica e IA. Para más información, visita la Fuente original.