Google Planea Lanzar Centros de Datos al Espacio para Potenciar la Inteligencia Artificial

La compañía Google, líder en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA), ha anunciado planes ambiciosos para desplazar sus centros de datos hacia la órbita terrestre. Esta iniciativa busca abordar los crecientes desafíos energéticos y de enfriamiento asociados con el procesamiento masivo de datos requerido por los modelos de IA avanzados. En un contexto donde la demanda computacional para entrenar y desplegar algoritmos de aprendizaje profundo se multiplica exponencialmente, la propuesta de Google representa un avance paradigmático en la infraestructura de computación en la nube. Este artículo analiza los aspectos técnicos de esta estrategia, sus implicaciones para la ciberseguridad, la sostenibilidad y el futuro de la IA, basándose en principios de ingeniería aeroespacial, redes de comunicación satelital y optimización de recursos computacionales.

Contexto de los Centros de Datos Tradicionales y sus Limitaciones

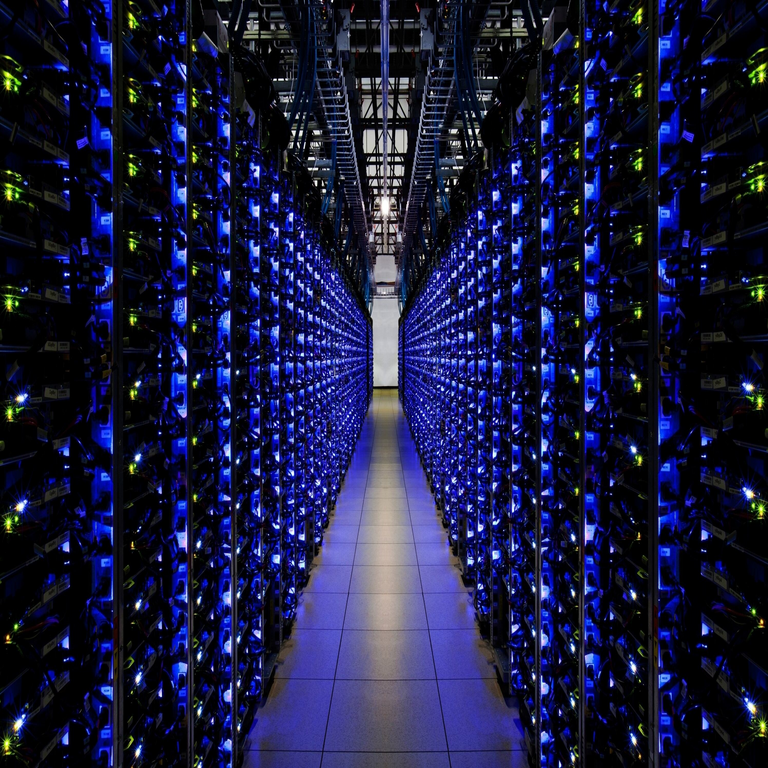

Los centros de datos convencionales, también conocidos como data centers, son instalaciones físicas que albergan servidores, sistemas de almacenamiento y redes para procesar y gestionar grandes volúmenes de datos. En el ámbito de la IA, estos centros son esenciales para tareas como el entrenamiento de modelos de redes neuronales profundas, que requieren capacidades de cómputo paralela en escalas petascálidas o incluso exascálidas. Según estándares de la industria, como los definidos por el Open Compute Project (OCP), un centro de datos típico consume entre 10 y 100 megavatios (MW) de energía, con un porcentaje significativo dedicado al enfriamiento de componentes electrónicos que generan calor intenso durante operaciones intensivas.

Las limitaciones de estos centros terrestres son multifacéticas. En primer lugar, el consumo energético global de los data centers se estima en alrededor del 1-2% del total mundial, proyectándose un aumento al 8% para 2030 debido al auge de la IA generativa, según informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE). El enfriamiento representa hasta el 40% de este consumo, ya que los servidores operan a temperaturas óptimas entre 18-27°C, requiriendo sistemas de refrigeración por aire o líquido que son ineficientes en climas cálidos. Además, la expansión geográfica de estos centros enfrenta restricciones regulatorias ambientales, como las normativas de la Unión Europea sobre eficiencia energética (Directiva 2018/2002), y riesgos de desastres naturales que podrían interrumpir la continuidad operativa.

En el caso de Google, que opera más de 20 regiones de centros de datos a nivel global, la integración de IA en servicios como Google Cloud y DeepMind ha incrementado la necesidad de infraestructuras escalables. Modelos como PaLM o Gemini demandan clusters de GPUs y TPUs interconectados, donde la latencia en la comunicación entre nodos es crítica. La propuesta orbital busca mitigar estas limitaciones al aprovechar el entorno espacial, donde el vacío interestelar actúa como un refrigerante natural y la radiación solar proporciona una fuente de energía ilimitada.

Ventajas Técnicas de los Centros de Datos en Órbita

El despliegue de centros de datos en el espacio ofrece múltiples beneficios técnicos derivados de las condiciones físicas únicas del entorno orbital. En primer término, el enfriamiento pasivo es una ventaja primordial. En la órbita baja terrestre (LEO, por sus siglas en inglés, a altitudes de 200-2000 km), la ausencia de atmósfera permite la disipación de calor mediante radiación infrarroja directa al espacio profundo, eliminando la necesidad de sistemas de refrigeración activos. Esto contrasta con los data centers terrestres, donde el coeficiente de transferencia de calor por convección es limitado. Estudios de la NASA sobre satélites térmicos indican que componentes electrónicos en vacío pueden operar a temperaturas estables sin ventiladores, reduciendo el consumo energético en un 30-50% para operaciones de IA.

Otra ventaja clave es la disponibilidad de energía solar constante. En órbita, los paneles fotovoltaicos reciben radiación solar sin interrupciones por nubes o ciclos diurnos, con una eficiencia promedio del 20-30% superior a la terrestre. Google podría integrar celdas solares de perovskita o silicio monocristalino, alineadas con estándares como los del Espacio de la Agencia Espacial Europea (ESA), para generar hasta 100 kW por módulo satelital. Esta energía se almacenaría en baterías de ion-litio o supercapacitores, optimizando el procesamiento de IA durante picos de demanda. Para la IA, esto significa clusters de computación distribuidos que ejecutan inferencias en tiempo real, como en aplicaciones de visión por computadora o procesamiento de lenguaje natural, sin las fluctuaciones energéticas terrestres.

En términos de conectividad, los centros orbitales se beneficiarían de redes de comunicación láser óptico, como las implementadas en el proyecto Starlink de SpaceX o el sistema Optical Inter-Satellite Links (OISL) de la NASA. Estas enlaces permiten transferencias de datos a velocidades de terabits por segundo (Tbps) con latencia inferior a 1 ms entre satélites, superando las limitaciones de fibra óptica terrestre. Para la IA, esto facilita el edge computing orbital, donde modelos distribuidos procesan datos en proximidad a satélites de sensores remotos, reduciendo el ancho de banda necesario para transmisiones a Tierra.

Desafíos Técnicos y Estrategias de Mitigación

A pesar de las ventajas, el lanzamiento y operación de centros de datos en el espacio plantean desafíos significativos que requieren innovaciones en ingeniería. Uno de los principales es la protección contra radiación cósmica y partículas de alta energía, que pueden inducir errores en memoria (soft errors) y degradar componentes electrónicos. En entornos de IA, donde la precisión numérica es crucial para algoritmos de gradiente descendente, estos errores podrían corromper entrenamientos de modelos. Google podría mitigar esto mediante el uso de chips radiation-hardened, como los fabricados con procesos de 7 nm tolerantes a dosis de hasta 100 krad, y técnicas de corrección de errores (ECC) en memorias DRAM y SRAM, alineadas con estándares MIL-STD-883 de la defensa estadounidense.

La miniaturización y el lanzamiento representan otro obstáculo. Los cohetes reutilizables como el Falcon 9 de SpaceX permiten despliegues masivos, pero el peso de servidores de IA, que incluyen miles de GPUs NVIDIA H100 o equivalentes TPUs, exige diseños modulares. Cada módulo satelital podría pesar 500-1000 kg, con enfasis en materiales compuestos de carbono para reducir masa. La propulsión iónica o de plasma, como en los satélites Ion Thruster de la ESA, mantendría la órbita estable, evitando colisiones en el cada vez más congestionado cinturón de LEO, regulado por el Tratado del Espacio Exterior de 1967.

La latencia de comunicación Tierra-espacio es un factor crítico para aplicaciones de IA en tiempo real. Aunque los enlaces láser minimizan delays intraorbitales, la propagación a estaciones terrestres introduce latencias de 50-100 ms, comparables a redes 5G pero superiores a fibra óptica (1-10 ms). Para contrarrestar esto, Google podría implementar cachés distribuidos y pre-entrenamiento orbital, donde modelos de IA se actualizan en espacio y solo se sincronizan selectivamente con Tierra, utilizando protocolos como QUIC para optimizar flujos de datos UDP.

En ciberseguridad, los centros orbitales introducen vectores de ataque novedosos, como interferencias electromagnéticas o ciberataques vía enlaces satelitales. La adopción de encriptación cuántica post-cuántica (PQC), basada en algoritmos como CRYSTALS-Kyber del NIST, sería esencial para proteger datos de IA sensibles. Además, sistemas de detección de intrusiones basados en IA, como redes neuronales recurrentes (RNN) para monitoreo de anomalías en tráfico satelital, fortalecerían la resiliencia contra amenazas como jamming o spoofing GPS.

Implicaciones para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial

La integración de centros de datos orbitales transformará el panorama de la IA al habilitar escalabilidad sin precedentes. En el entrenamiento de modelos grandes (LLMs), la computación distribuida en constelaciones satelitales permitiría particionamiento de tareas mediante frameworks como TensorFlow o PyTorch, con sincronización vía all-reduce algorithms optimizados para redes de alta latencia. Esto podría reducir tiempos de entrenamiento de semanas a días, acelerando innovaciones en IA multimodal, como la fusión de datos de sensores satelitales para modelado climático o detección de fraudes en blockchain.

Para aplicaciones prácticas, imagine clusters orbitales procesando datos de telescopios espaciales en tiempo real para astronomía de IA, o analizando imágenes satelitales para agricultura de precisión. En ciberseguridad, estos centros podrían ejecutar simulaciones de amenazas cibernéticas a escala global, utilizando modelos de IA generativa para predecir vectores de ataque en redes IoT distribuidas. La interoperabilidad con blockchains orbitales, como propuestas de nodos satelitales para validación de transacciones, añadiría capas de descentralización y seguridad inmutable a la IA.

Sin embargo, las implicaciones éticas y regulatorias son profundas. La dependencia de infraestructuras espaciales podría exacerbar desigualdades digitales, ya que solo entidades con acceso a lanzamientos (como Google o socios como Blue Origin) se beneficiarían. Regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE se extenderían a datos procesados en órbita, requiriendo compliance con soberanía de datos. En términos de riesgos, fallos en órbita podrían generar debris espacial, impactando la sostenibilidad del ecosistema satelital, y potenciales fugas de datos sensibles en IA podrían amenazar la privacidad global.

Aspectos de Sostenibilidad y Eficiencia Energética

Desde una perspectiva de sostenibilidad, los centros de datos orbitales alinean con objetivos globales como los Acuerdos de París sobre cambio climático. Al eliminar el consumo de agua para enfriamiento (hasta 5 millones de litros diarios en data centers terrestres), y aprovechando energía renovable solar, Google podría reducir su huella de carbono en un 20-30%, según modelados de lifecycle assessment (LCA) de la IEEE. La eficiencia energética se mediría en FLOPS por vatio, donde TPUs orbitales podrían alcanzar 100 TFLOPS/W, superando benchmarks terrestres.

La gestión de residuos orbitales es crucial; diseños de fin de vida con desorbitación controlada, usando velas solares o propulsores, cumplirían con directrices de la ONU para mitigación de debris. En IA, algoritmos de optimización verde, como pruning de redes neuronales para reducir parámetros innecesarios, complementarían esta eficiencia, minimizando el impacto ambiental del entrenamiento de modelos.

Riesgos Operativos, Regulatorios y de Ciberseguridad

Los riesgos operativos incluyen fallos en redundancia; en órbita, el mantenimiento es imposible, por lo que arquitecturas fault-tolerant con replicación N+1 y backups en múltiples satélites son imperativas. Regulatoriamente, tratados internacionales como el Convenio de la ONU sobre el Derecho del Mar (adaptado al espacio) y licencias de la FCC para comunicaciones satelitales guiarían despliegues. En ciberseguridad, amenazas como ataques de denegación de servicio (DDoS) orbitales requerirían firewalls basados en IA y segmentación de redes vía SDN (Software-Defined Networking).

Beneficios incluyen mayor resiliencia ante desastres terrestres, como terremotos o ciberataques a infraestructuras críticas, posicionando a Google como pionero en computación soberana espacial.

Conclusiones y Perspectivas Futuras

En resumen, el plan de Google para centros de datos orbitales marca un hito en la evolución de la infraestructura de IA, combinando avances en aeroespacial y computación para superar limitaciones terrestres. Aunque desafíos técnicos y regulatorios persisten, las ventajas en eficiencia, escalabilidad y sostenibilidad prometen revolucionar el procesamiento de IA a escala planetaria. Esta iniciativa no solo impulsará innovaciones en campos como la ciberseguridad y blockchain, sino que también redefinirá los paradigmas de acceso a la computación global. Para más información, visita la fuente original.